200年前の人と同じ気持ちになれる

音楽の魅力って何だろう?

考えたことありますか?

改めて考えてみると、

魅力はたくさんありますよね。

音楽を聞くと気分が良くなったり、

楽器による音色の違いを楽しんだり、

聞くだけでなく、

自分で演奏する楽しみもある。

一人で演奏したり、

大勢で演奏したり、

ジャンルもたくさんあるし、

楽しみ方もたくさんある。

最近、しみじみ感じたのが、

時代や国を越えて、

同じ気持ちを共有できることも

音楽の魅力だし、

音楽の力だなと感じました。

例えば、

レッスンでの出来事ですが、

ブルグミュラーの”不安”を弾くときに、

どのくらいの速さで弾くかという話しになりました。

不安になると、自分の身体はどんな反応をするかな?

一緒に考えます。

学校の授業で使うものを忘れちゃった時とか、どう?

いつ、先生に言おうかドキドキしちゃう。

怒られるかなって心配になる。

鼓動が速くなるよね、

その速くなった感じを左手でやってみよう!

昔の人も、不安になると、

心臓がドキドキしたのかな?

だから、こんなふうにちょっと速い感じになるのかな?

ブルグミュラーは200年以上前の人だけど、

不安になると

同じように感じるんだね。

という話しになりました。

これまで当たり前のように

200年、300年前の音楽を演奏していますが、

現在でも名曲と言われる所以は、

時代や国を越えても共感できること、

同じような感情があること、

当たり前かもしれないけれど、

これって凄いことじゃないかと感じました。

今、生きている人間の年代の違いで

お互いを理解し合えなかったり、

国が違うと考え方が違ったり、

常識なども変わりますが、

基本的には感じる心は同じだということ、

音楽を通じて

視野を広く持てるようになるって

素晴らしいことだと思いました。

それに、ピアノ曲の場合は

歌詞の無い、音だけの音楽です。

歌詞などがあれば、

具体的な内容が分かりやすいですが、

音だけで表現されているものを

現代の私たちも聞くだけで

理解し合えるというのも

音楽の魅力ですよね。

話している言葉が分からなくても、

音楽で気持ちを共有できるなんて

素敵なことですね。

2020年12月04日(金) │ ブログ

途中からでも弾けますか?

部分的な練習は好きですか?

一日の練習で、

最初から最後まで通して弾くのは

何回ですか?

初歩の段階で、

1曲が4小節、8小節でできている場合は、

部分的な練習だけというのは

現実的ではありませんね。

でも、短い曲でも

弾きやすい部分、

ちょっと間違えやすい部分、

難しい部分など

それぞれ得意・不得意な部分があると思います。

通した練習だけだと、

苦手な部分をできるようにするには

とても時間がかかります。

苦手な所は何度通しても

苦手なままです。

苦手、または弾きにくい部分には

必ず原因があります。

音を正しく読めていない、

指使いに無理がある、

リズムが正しくない、

など、

その原因を考えて、

対処しなければならないので、

そこだけを取り出して練習する必要があります。

時々、苦手な部分だけ弾いてもらおうとすると、

途端に音が分からなくなってしまい、

結局最初から弾かないと弾けない

という事態が起こることがあります。

これは、本当の意味で弾けているとは言えず、

一連のからだの動きだけで、無意識に

弾けているのです。

弾けているようですが、

残念ながら定着はしないでしょう。

この状態で本番を迎えるのは

とても危険です。

緊張すると、身体は思いもしないような

反応をすることがあります。

まず、心臓がドキドキするだけでも

いつもと違う!どうしよう!

となってしまいます。

客席の音や雰囲気が気になったり、

ライトが眩しく感じたり、

着なれないドレスや靴なので

着心地が気になったり、

とにかく普段とは環境が全く違うので

気になるのは当然でしょう。

そのなかで普段通りの演奏をするのは

至難の技です。

無意識に弾けていたことでも、

急に意識に上ってくることがあり、

そうなると、

急に、いつもどうやって弾いていたんだろう?

と自分でも不思議な感覚になることがあります。

出だしの音から分からなくなる場合もあります。

鍵盤の位置も、

あれ????ということもあります。

真ん中のドってどこだっけ?

思い当たることありますか?

ですから、

普段の練習でも

無意識に弾かないように、

苦手な部分こそ入念に練習し、

どこからでも弾けるようにしておくことが

重要です。

途中でも音やリズムがはっきり分かると、

どんなに長い曲でも

安心して本番に望むことができます。

どの部分でもはっきり分かっている状態は、

曲の内容や構成を理解できている状態です。

不思議なことですが、

ただただ通して弾いている時は

曲が長く感じられます。

おそらく聞いていても感じるでしょう。

それが、曲の構成が理解できていると、

飽きずに弾いたり、聞くことができます。

もし、自分で弾いていて、

曲が長く感じるようだと、

内容や構成の理解が不十分な状態だと考えられます。

暗譜の助けにもなるので、

ぜひ、曲のどこからでも弾けるように

練習してみてください。

2020年12月04日(金) │ おすすめの練習方法

オリジナルグレード制スタートです。

日々の練習の励みになるように

グレードを設定して、

いよいよスタートしました。

11月の最後のレッスンで

テストをし、

合格した子には合格証とごほうびを

渡しています。

手作り感満載の合格証。

ピアノの形をした赤い部分は

消しゴムはんこを作って

押しています。

消しゴムはんこを作ってみたら

楽しくて、

いろいろ作りたくなり、

娘と一緒にハマってしまいました!

今年の年賀状ははんこで作ってみようかな

なんて考えています。

それからごほうびにクッキー。

いつもレッスン頑張ったあとには

アメをもらえることになっているので、

美味しそうなクッキーを用意しました。

みんな喜んでくれたかな?

やはり、期限を決めたことで

集中してお家でも練習できたのか、

ほとんどの子が仕上げてきました。

本当だったら8小節ぐらいの短い曲なら

1週間で譜読みをして、

2・3週間目ぐらいでは合格するのが

理想的ですが、

毎回そういうわけにもいかず、

学校の宿題などが忙しいと

後回しになってしまうようなので、

年に3回ぐらいは

負荷をかけて練習してもらうのも

良いようです。

12月に入り、

2020年のまとめをしつつ、

来年に向けての少しずつ計画をたてているところです。

コロナの心配もありますが、

来年2021年は発表会を開催する予定です。

今までの発表会とは

趣向を変えて、

テーマは≪セルフ・プロデュース≫

1・2曲演奏するだけでなく、

一人の持ち時間を名一杯使って、

自由にプログラムを組んでもらおうと

準備を始めました。

もちろんMCも自分でやります。

さぁ、どんな展開になるか

楽しみですね。

1曲に時間をかけすぎずに、

どんどん仕上げていく癖をつけていくと

レパートリーも増えていきますよ。

グレードに挑戦することで

練習にメリハリをつけて

発表会に向けて

頑張りましょう!

2020年12月03日(木) │ ブログ

楽譜に書いてあることは全て大事です。

楽譜は暗号みたいですね。

5線の上に丸い音符があちこち

散らばっているように見えて、

小さな粒々のような点や線、

外国語が書かれてあり、

不思議なマークのような記号もあります。

言葉を文字にするのも

人間の優れた能力ですが、

音を書き記す方法として

楽譜を発明したことも

世紀の大発明だと思います。

音の高さや、長さ、強さ、感情など

全ての情報を一目で分かるように

書かれた楽譜は

読み方さえ分かれば

言語が分からなくても

お互いに理解し合える

最高のコミュニケーションツールでしょう。

しかし、情報量が多いので

見落とすポイントも多いのです。

最初はどうしても音符だけに目がいってしまいます。

次には強弱などでしょう、

しっかり見ているはずなのですが、

細かいスラーやスタッカート、

楽語など指摘されて

初めて目に入ることもあります。

音を先に覚えてしまうと、

家での練習時には

楽譜を見ないで弾けてしまうことがあります。

そうすると、

細かい記号など最初に見落とし、

そのままにしていると、

見落としたまま定着してしまい、

後から意識して気を付けることが難しくなります。

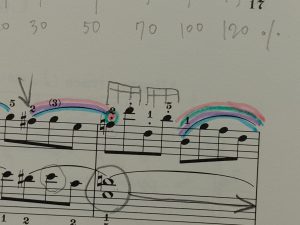

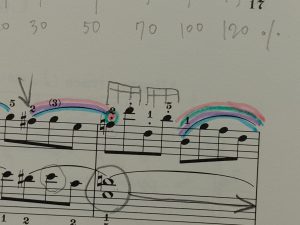

画像のようなスラーの場合、

一見、大したことのない場所に思えるかもしれませんが、

話し言葉で例えると、

文章の切れ目がおかしい感じ、

スタッカートの位置がずれると

イントネーションが違う感じに

聞こえることになります。

スラーは呼吸の切れ目にもなるので、

聞いている人は不自然に聞こえるでしょう。

シンプルな記号ですが、

効果は絶大で、

このスラーをいかに綺麗に弾けるかは、

大事なポイントです。

とても大事なポイントなので、

1・2回の注意で直らなくても、

私も諦めずに注意し続けます。

何回も言われてることを意識できるように

週ごとに色を変えます。

綺麗な虹が出来てしまうのは

残念なことなのですが、

そこを笑いに変えて、

「今日は何色で書こうかな~」と、

注意を促します。

私は綺麗な色のペンを使えるのが

嬉しいよ~と伝えると、

笑いながら

嫌だーーーーーーーーと、

悲鳴をあげています。

そういったやり取りも楽しいものですが、

なんとか楽譜に意識を向けてもらえるように

私も工夫をしています。

どんなに細かい記号でも

必ず意味があります。

楽譜の読み方を最初から一緒に勉強することで、

どうやって表現に活かしていくのか

どんなに短い曲でも

最初からやっていきます。

そうすることで、

表現することの楽しさを知ってもらいたいのです。

楽譜からの情報をどう読み取るか、

これが分かるようになれば

自分で工夫できるようになり、

大人になって

自分の力で表現できるようになります。

ですから、

楽譜を見て練習する習慣をつけてもらうまで、

諦めずに言い続けますよーーーー!

2020年11月30日(月) │ おすすめの練習方法

指使いはどうする?

風もなく気持ちの良い朝だったので

ちょっと遠出して

歩いてきました

広々して気持ちもスッキリ

さて、ピアノの練習をしていて

面倒だなと思うひとつに

指使いをどうするか?

という問題はありませんか?

譜読みの段階では

ただでさえ細かい音符で

たくさんの音を見ているときに、

指の番号まで気が回らないですよねー。

そのうちに音を覚えて弾いてしまって、

楽譜を見ないで練習していませんか?

なんとなく弾きづらいけれど、

どうにかなっているから

そのままにしていませんか?

音は合っていても、

弾きづらそうにしている時に、

指を見てみると、

楽譜とは違う指使いをしていて、

かえって難しい指を使っていることが多いです。

進行上無理な指使いをしています。

ほとんどの教本では

書いてある指使いをした方が、

弾きやすく、

簡単に弾けます。

だんだん曲の難易度が上がってくると、

たまに書いてある指使いよりも

自分で考えた指の方が弾きやすくなることもあります。

習い始めの数年は

楽譜どおりの指使いを守ることをおすすめします。

学生時代に、パイプオルガンを3年間履修していました。

最初に先生に教えてもらったことは

良い音を出すには

良い指を使いなさい

パイプオルガンの場合、

鍵盤上では音の強弱はつけられません。

ギリギリまで音を伸ばしたり、

軽く切ったり、

弾き方の工夫をして

音にメリハリをつけます。

音の種類も楽器ごとに組み合わせて

音を作っていくので、

その音に合う、弾き方を工夫します。

ピアノとは全然表現方法が違います。

そのときに、大切なのが指使いで、

ピアノではやらないような使い方をする場合があります。

例えば、

音階を弾く場合、

ピアノでは1の指をくぐらせて

不自然なアクセントがつかないように弾きますが、

オルガンでは1の指はくぐらせません

2・3を繰り返して使うようなこともあります。

それは音の繋がり方を見て決めます。

というように、

オルガンの場合は、ピアノよりも指使いが厳しく決められています。

良い音を出すための指使いなのです。

もちろん、ピアノの場合も

良い音を出すために

指使いがあるわけで、

大事な音、絶対に外せない音には

力の伝わりやすい指を使うのが良いですよね。

そこに無理な指を使ってしまうと

どうなるか、想像できると思います。

最初は大変かもしれませんが、

そのうちに、

このテクニックの時には

この指使いだ!

と、指使いの傾向が分かってくると思います。

そうなってくると、

いちいち楽譜で確認しなくても

正しい指使いで弾けるようになってきます。

パターンがあるのです。

長年専門家たちが研究を続けてきて

一番弾きやすい指番号が書いてあるので、

それを使わない手はありません。

指番号まで意識するなんて!!!と

尻込みしてしまうかもしれませんが、

急がば回れ。

きれいに弾けるようになるための

一番の近道ですよ。

2020年11月30日(月) │ おすすめの練習方法