今年中に・・・

水曜日、10時からのインスタライブも

習慣になってきて、

本日9回目を無事に終えました。

1週間が早く感じますね。

でも、日々の張り合いというか、

練習するのも楽しくなる良い機会です。

レッスン以外では

家族以外の人とコミュニケーションを

取ることもなく、

ほとんど家で過ごしているので、

インスタライブで

コメント頂きながら

話したり、演奏したりするのは

本当に楽しいです。

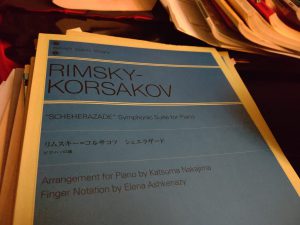

そこで、まだ弾けないのに、

次の?その次?に弾きたい!と

宣言してしまった曲

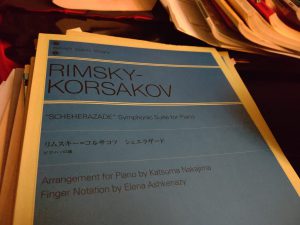

リムスキー=コルサコフの

シェラザードです。

数年前に楽譜を購入し、

部分的に音を出してみては

「良い曲だー♥」と、

オーケストラの響きを思い出しながら

音に浸って楽しんでいましたが、

そろそろ本気で弾けるようにしたいと

思い直しました。

この曲との出会ったのは中学生の時です。

吹奏楽部の練習が聞こえてきて、

かっこいい曲だなと覚えていました。

それがシェラザードだったとは

ずいぶん後になってから知りました。

当時、インターネットやスマホなどがあったら

すぐ調べられたのでしょうね。

本当に今は凄い時代になりました。

千夜一夜物語を元にして

書かれた曲、ということしか分からず、

どんな場面なのかも正直良く分かっていません。

これを機に、千夜一夜物語なども

読んでみたいですね。

勉強のきっかけは

本当に小さなところにもあるものですね。

文学などにはあまり縁がなかったのですが、

音楽をきっかけに文学を知るというのも

世界が広がるチャンスです。

おそらく一生かかっても

自分が演奏できる音楽は

ほんの一部だと思いますが、

良いな♥好きだな♥と、

心がキャッチした音楽を

自分で演奏したり、

それにまつわることを知ることが出来たり、

楽しむことが出来るのは

音楽を続けて良かったと

心から思います。

題名も知らずに聴いて、

心に響いた音楽を後から眺めてみると、

ロシアの作曲家のことが多く、

そういった共通点からも

面白いことが発見できそうです。

今後のインスタライブで

シェラザードが登場できるように

なんとか今年中にお届けできるように

頑張ってみます!

2020年12月10日(木) │ ブログ

聴いているよ

12月に入って、

少しずつクリスマスのアイテムを飾っています。

子どもたちはちょっとした変化にも

すぐ気がつき、

それぞれ感想を言ってくれるのが面白い。

レッスン後にアメがもらえることになっていますが、

アメが入っている入れ物を

部屋に入るなりチェックする子の多いこと!

それだけ楽しみにしてくれているのですね。

選ぶときも気合いが入ります。

みんな喜んでくれるかな?

↑このサンタさんは頂いたものですが、

存在感バッチリ。

みんな気になりすぎて、

視線が釘付けになっています。

一年のうちで一番盛り上がるイベント

といえばクリスマスですよね。

毎年クリスマス会を開催していましたが、

会場が取れず、

残念ながら動画を撮って

皆でシェアをすることにしました。

来週は撮影週間です。

みんなで集まって楽しむのは

音楽の魅力の一つですが、

形にこだわること無く、

新しい形でも

音楽を楽しめるような場を

考えていかないといけないですね。

サンタさんは

みんなの演奏をしっかり聴いているよ。

2020年12月09日(水) │ ブログ

音を掴もう

ピアノは鍵盤を押すと音が出ます。

誰が押しても決まった音が出ます。

弦楽器や、金管楽器、木管楽器は

音の出る場所を探して

弦を弓で擦ったり、

ピストンを押して息の強さを変えて

音の高さを変えるなど、

まず音が出るまでに時間がかかりますね。

そう考えると、

ピアノは誰でも簡単に音を出すことができます。

同じように鍵盤を押しているのに、

人によって音色が変わるのが

ピアノの面白い所です。

それに、直接指で触っているところで音が出るのではなくて、

音が出る場所は鍵盤からちょっと離れたところなのに、

弾く人の個性が出るのも面白いですよね。

ただ押しているようで

そこには複雑な何かがあるようです。

日によって、体調によっても

音が変わります。

ちょっと集中が欠けたり、

何か心配なことがあれば音色に出ます。

指の感覚の鋭さ

皮膚感覚の鋭さって凄いと思いませんか?

それがイメージするだけで出来てしまうのです。

そこでおすすめしたいのが、

音を掴むという感覚です。

自分がほしいものがあるときは

それを指先でグッと掴みますよね。

それと同じように鍵盤を掴みにいくのです。

この音が欲しい!!!

そして本当に鍵盤を掴むように指先を使います。

すると積極的な音色に変わります。

漠然と鍵盤を押しているだけの時とは違って、

意思が感じられる力強い音になります。

大事な音、

外したくない音、

気持ちを込めたい音の時、

鷹や鷲になったつもりで

獲物をグッと掴むように

鍵盤を掴んでみてください。

狙った獲物を絶対獲るぞ!というつもりで

積極的に狙います。

鷹や鷲は

獲物が獲れなかったらどうしよう?

なんてきっと考えていませんよね。

強い気持ちで狙っている間は

おそらく集中力も高まっているでしょう。

どうしよう???と

考えている余裕があるときは

音楽のことを考えているようで

集中力は低い状態です。

スタッカートの弾んだ音を出すときも、

ぜひ掴むような感覚で弾いてみてください。

指先がキュッとしまって

音もしまってきます。

掴む感覚に慣れてくると、

自信もついてきますよ。

2020年12月08日(火) │ おすすめの練習方法

思いきって間違えてみよう!

一生懸命やっているからこそ

間違えたくない気持ちは

強くなりますね。

しかし、この間違えたくないという気持ちが強すぎると、

どんなことが起こるでしょうか?

間違えることが怖くて

挑戦できなくなる。

一生懸命やって間違えるのは嫌だから

ほどほどのところでやめてしまう。

やる前からできなかった時の

言い訳を考えて、

なにかと理由をつけて

やらないようにする。

痛いほど気持ちは分かりますが、

こういう姿勢を続けていると、

自分の可能性を伸ばすことができず、

本来の力を発揮することができなくなります。

間違えることは悪いことではありません。

どんなに一生懸命やっていても

間違えたり、失敗することはあります。

いい加減に取り組んで

間違えたり、

適当に答えて間違えるのは

また違う話しになりますが、

本気で取り組んでも間違えることはあります。

学校の勉強では

テストがあって、点数が出ますが、

ピアノのレッスンでは

一生懸命取り組んで

間違えても点数は出ません。

間違えるとは

楽譜通りに弾けない。

違う指使いをした。

リズムが間違った。

スムーズに弾けなかった。

音を間違えた。

先生に質問されたことに答えられなかった。

楽譜にかいてある記号や言葉などですね。

音を間違えることを恐れて

萎縮した演奏・表現力に乏しい演奏になるのは

間違えることよりも深刻です。

音を間違えないことを完璧な演奏というなら、

機械の自動演奏にさせておけば良いでしょう。

演奏する人の気持ちが現れた演奏は、

たとえ辿々しくても

伝わるものがあり、

聴く人はそこに感動を覚えるものです。

レッスンでは

思いきってやってみる姿勢がとても大事です。

先生の前では

演奏を通じて全てお見通しなので

自分の気持ちを隠したり、

良く見せようとしても

そのままの自分が出てしまいます。

そこは諦めて、

いつも精一杯やることを徹底していると、

無理無く自然体でいられるでしょう。

そういうときに

間違えたり、失敗することで

より良くなる方法を先生と一緒に考えることができます。

先生は間違えることに怒ったりはしないでしょう。

時に先生が厳しくなるのは

真剣に取り組んでいないとき、

自分をないがしろにしているときなど

では無いでしょうか?

それは

本当はもっとできるはず!

と期待しているからなのです。

やっても無理な人にはそれ以上は求めないでしょう。

練習してこなくても

優しい先生が良い

という人がいますが、

それは本当に優しい先生でしょうか?

生徒さんのことを真剣に考えてくれている先生でしょうか?

あなたが思う、

本当に優しい先生とはどんな先生ですか?

2020年12月07日(月) │ ブログ

聞くと聴く

「音をよく聴きなさい」

先生から何回も注意されました。

子どもながらに、

こんなにピアノの音がよく聞こえてるんだから、

聞いていないわけないのに、

なんで先生は聞きなさいって言うのかな?と、

とても不思議に思っていました。

聞いているはずなのに、

なぜもっとよく聞きなさいなのか

分かりませんでした。

漢字にも二種類ありますね。

聞く

と

聴く

違いが分かりますか?

簡単に説明すると

聞くは、聞こえている、

聴くは、意識をもって聴いている

ということになります。

主体性をもっているかどうかですね。

演奏している時には

もちろん今、弾いている音を聞いていないと演奏できません。

しかし、ちょっと先のことも考えていないと、

身体の準備が間に合わずに、

イメージした音を出すのは難しくなります。

すると、フレーズの最後の音などが

雑になってしまうことが多々あります。

先生から

「よく聴いて」と指摘された部分は

こういうフレーズの切り替え場所、

雑になりがちなところも丁寧に、

という意味合いもあったことが

分かるようになりました。

聴いているようで聴いていない状態なのです。

指を動かすことに集中しすぎると

音を聴かないで演奏してしまうこともあります。

でも、本人の感覚としては

音が聞こえているので

聴いていると思い込んでいます。

しかし、自分でどんな演奏をしたのか

あとから思い出すことが出来ずに、

結局よく分からなくて、

どこをどう改善したら良いのか分からないので、

何度も同じようなことを繰り返すだけの練習になってしまいます。

楽譜も見ているようで見てない状態なので、

楽語や記号を見落としていて、

指摘されて初めて目に入るということも

珍しくありません。

先のことも考えつつ、

今弾いている音も丁寧に聴くことが

できるようになってくると、

イメージ通りの音が出せるようになり、

有意義な練習ができるようになってきます。

ただ自分では

やっているつもり・・・という思い込みがあるので、

客観的に自分の演奏をしながら聴くというのは

難しい場合もあります。

そんなときは

録音した演奏を聴くことも

とても勉強になります。

自分ではやっているつもりなのに、

まだまだ足りない、

まさか!!!という発見がたくさんあります。

自分が先生になったつもりで

自分の演奏を聴くこともおすすめします。

客観的に自分の演奏が聴けるようになると、

メキメキと上達しますよ。

2020年12月06日(日) │ おすすめの練習方法