私も勉強になりました。

♪春は名のみの~

立春を迎えると、この“早春賦”のメロディーが聞こえてくるようですね。まだまだ寒い日が続きます。

いかがお過ごしでしょうか?

庭を見ると、福寿草のつぼみが出てきました。

さて、先日のレッスンでのこと。

生徒さんは、“メヌエット”を一生懸命練習している小4の女の子です。本が大好きで、レッスンを待っている間も読書に夢中なAちゃん。

一回メヌエットを弾き終わったあとに、

「メヌエットってどういう意味?」

と聞いてみました。

たくさんの作曲家がメヌエットという題名で曲を作っていることも最近知ったばかりなのですが、肝心のメヌエットとは?

Aちゃんは、「分からない」

それで、早速調べてみることにしました。

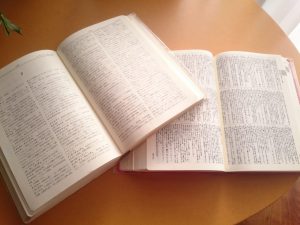

まずは国語辞典で調べます。

《ゆるやかなリズムのフランス舞曲。四分の三拍子。また、それによる躍り》

なんとなく分かったような分からないような。

次に、音楽辞典で調べます。

さらに細かく説明が書かれています。

学年の小さい子だったら、要約して分かりやすく伝えるようにしますが、Aちゃんは普段からよく本を読んでいる子なので、一緒に読んでみることにしました。

そのなかで

《~そのころの優美でしかつめらしい気質に相応ずるような性質の躍りである》

という記述があり、

この《しかつめらしい気質》ってなんだ?

私も初めて聞く表現で、

「しかつめ???しかつめらしい???しかめつら、じゃないんだねー」

優美と一緒に使われる表現なのか????

と、私もさっぱり分からないので、

また国語辞典で調べます。

★しかつめらしい(鹿爪らしい)

顔つきや態度、話し方などが、もっともらしい。改まってまじめくさったようすだ。形式ばっていて堅苦しいようすだ

二人で、「へぇーーーー」

こんな言葉があるなんて知りませんでした。

なるほど、そういわれてみると、昔の貴族がドレスを着て、形式にのっとって、もしかしたら本当は普段はお友だちかもしれないのに、初めて会ったように丁寧な言葉とかで挨拶をしながら、踊っている様子も想像できました。

これまで何度もメヌエットには接してきたのに、調べてみるまでは分からないことがたくさんあると分かりました。

レッスンでは分からないことがあると、怒られるような気がして、何にも答えられなくなる生徒さんもいますが、私のレッスンでは、分からないことが分かって良かったね、という考えでいますので、慣れてくると、生徒さんは自信をもって

「分かりません」

と答えられるようになります。

お家では調べられないこともあるのは理解できますので、一緒に調べたり、調べるためのキーワードを伝えて、自分で調べられるようにしたり、それぞれの生徒さんに合わせて工夫をします。

ただ、知ろうとする気持ち、挑戦する気持ちをもってもらいたいので、いつまでも分からないままでは「それは良くないよね」というお話もします。

調べられるようななにか参考になる本をお家の方に用意していただくこともあります。今ではインターネットなどを使って簡単に調べることもできますね。

私もAちゃんのおかげで新しい言葉を知ることができて、とても楽しいレッスンでした。

2019年02月06日(水) │ レッスン風景

音楽時間

早いもので4月が始まりました。

あちこちで桜がきれいに咲いていますね。桜が咲き始めて、他の花たちも咲き始めて、町は急に賑やかになったような印象です。

さて、春休み楽しんでいますか?

宿題がほとんどでないお休みで、子どもたちもとてもリラックスして過ごしています。ぜひ、たくさんの体験をさせてあげて欲しいなと思います。

音楽にもたくさん触れて欲しいです。

ピアノを習っている方は多いと思いますが、日々音楽に接している時間はどのくらいありますか?

ピアノの練習以外に、どれだけ音楽に接しているかで、上達に差が出てくると思うようになりました。

ピアノを外国語の習得と同じように考えると、分かりやすいと思います。

週に一度英語のレッスンに通っているだけで、英語が話せるようになるでしょうか?

想像してみてください。

たとえ、

ネイティブで優秀な先生に英語のレッスンをうけていても、日々どのくらい英語に触れているか、習ったことを実践してみているか、または映画で英語に触れたり、英語の本を読んでみたり、そういった時間がどのくらいあるかで、同じレッスンを受けていても差が出てくると思います。

ピアノも全く同じです。

レッスンしているだけではピアノは弾けるようにはなりません。家での練習をどのくらいするか、日頃音楽を聞いているか、テキスト以外でも自分で興味のある曲を弾いてみたり、楽譜を読んだりしているか、音楽会に行っているか、などなどできることはたくさんあります。

私も小学生の頃はレッスン以外にも音楽にたくさん触れていました。

テレビで聞いた歌などはよく歌っていましたし、車の移動中にもクラシックの曲を良く聞いていました。バレエやダンスも習っていました。コンサートにも頻繁につれていってもらったり、楽譜を自分で買ってきたり、学校では金管クラブや音楽クラブで他の楽器を演奏したり、とにかく毎日が音楽で溢れていました。

レッスンがつまらないと感じる方は、もっと音楽を生活に取り入れることをしてみてください。そもそも音楽を楽しみたいからピアノを習っているんだと思います。音楽には演奏する以外にも、聴く楽しみもあります。もっと積極的に音楽とふれあってみてください。

先生に任せっきりの受け身だけのレッスンでは限界があると思います。

ピアノライフアドバイザーとして、音楽を楽しむコツなどもこれからは積極的に発信していきたいと思います。

ご質問などある方はお気軽にどうぞ。

2018年04月01日(日) │ おすすめの練習方法

本日のプログラムは?

2018年はトモ・サウンズピアノ教室を立ち上げてちょうど10年となります。

学生時代から数えると20年以上ピアノを教えるということには携わっていますが、腰を据えてじっくり取り組めるようになったのは、やはりこの地に来てからです。

様々な出会いの中で試行錯誤してきました。

その中で年齢が小さければ小さいほどやって良かった取り組みがあります。

それは、レッスンが始まるときに一緒に内容を決めることです。

“本日のプログラム”と呼んでいます。

レッスン室の中には、子どもにとって気になるものがたくさんあります。集中が短いのは当然と考え、かといって、部屋中のものをなくすわけにもいきません。

そこで、ホワイトボードに今日のレッスンでやることを一緒に考えるのです。

すると、不思議なことに、部屋を模様替えすることなく、子供達はレッスンに集中するようになります。

先の見通しが立つ安心感からか、次に何をすれば良いのか分かることで、一つ一つの活動に集中して取り組めるようになります。

数字を自分で書きたがる子、時間がかかるので、メニューはマグネットを使い作りました。

自分のやりたいことをやりたい順番でできる、ことがレッスンへのモチベーションを高めていることが分かりました。

こちらから無理矢理やらせようと思っても、子供って興味がないことには本当に見向きもしませんね(+_+)

2018年03月20日(火) │ レッスン風景

夏休みお楽しみ会

毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか?

先日、お楽しみ会を開催しました。

近くにある西部文化センターの音楽室を借りて、いつもと違う雰囲気でピアノを演奏しました。

普段お友だちとゆっくり話す時間がなかったり、レッスンの曜日が違って会えなかったり、教室以外の場所で会うと、気分も変わって、とても楽しそうな雰囲気でした。

みんなで歌を歌って、リラックスしてから、最近始めた、“スケール5”。

これは私が勝手に名前をつけて、練習しているものです。どこからスタートしても5個の音を上行、下行スラスラ言えるようにしています。ゆくゆくは8個の音。1オクターブの音階をスラスラ言えて、弾けるようになるのが目標です。

その“スケール5”をみんなで声を合わせてやったら、次はピアノの演奏です。

今、レッスンでやっている曲を中心に3曲ぐらい。順番を私が決めずに、

「弾きたい人ーーー!」と聞いて、手を挙げてもらいました。

演奏することは楽しいこと!

自分から弾きたい!

という気持ちでやってもらいたいから、お楽しみ会や、クリスマス会の時はその場で順番を決めます。

1月に発表会をやったばかりですが、その頃から比べると、格段に上達している子が多く、うれしい時間となりました。

現在、ピアノどりーむというテキストを使っている子が多いのですが、4巻に入ると、音階や和音が出てきたので、レッスンの度に段階を追って3オクターブのスケールや、カデンツを課題としています。すると、自然と和音の位置に指が動くようになるので、譜読みのスピードや、弾けるようになるまでのスピードが早くなったように感じました。

練習の成果が出ていますね。

そして、次はみんなで歌おう!の時間。

これは保育士を目指してレッスンに通っている大学生に、伴奏をしてもらって歌う。という時間です。

一人で伴奏の練習をしていても、現場で弾いてみると、思ったように弾くことができないという私自信の経験があったからです。

子供達に協力してもらい、伴奏をするとは、どういうことなのか肌で感じてもらいました。

そして、次は“表彰式”です。

一つの事を続けることの大変さは誰もが身にしみていると思います。

ピアノは教室に行った時だけでなく、家での練習がどれだけ出来るかが大事になってきます。

なので、続けて頑張っているという努力を表彰式という形で表しました。

そのあと、少し私が日頃レッスンに対して考えている事などをお話させていただき、座談会のような感じで保護者の方からの質問を受けたりしました。

短い時間ではありましたが、子供達の普段とは違う表情やお友だちと楽しそうに遊んでいる姿などをみることができて、お楽しみ会を企画して良かった、と心から思いました。

日曜日にも関わらず大勢参加していただいて感謝でした。

次はクリスマス会ですね。

2017年07月31日(月) │ ブログ

食わず嫌いはもったいない!

前回は、レッスンでは“挑戦する気持ち”を大事にしています。というお話でした。

そして今日は、我が家の場合の、子どもたちのちょっとした挑戦をご紹介したいと思います。

“挑戦”って言葉が大袈裟ですが、毎日の生活のなかで、ちょっとした挑戦、

やってみようかな?

ということ、ありませんか?

突然ですが、お子さんは食べ物の好き嫌いはありますか?

もちろん、うちの子達にも苦手な食べ物はあります。しかし、食わず嫌いではありません。食べてみて、やっぱりダメだったという場合は、無理しなくて食べなくても良いという方針です。

今はダメでもそのうちに食べられるようになるよと、言っています。

そこで、どこが挑戦する気持ちなのかというと、なんかあんまり美味しくなさそうだけど、ちょっとだけ食べてみようかな?という気持ちを大事にしているということです。

両親がなんだかとても美味しそうに食べている・・・・

自分が残すと、他の人が嬉しそうに「食べても良い?」と聞いてくる・・・・

みんながそんなに美味しそうに食べているなら、もしかしたら美味しいのかもしれない、食べてみようかな?

はじめは手をつけなかったのに、食べてみたら意外と美味しかった!!!

ということがよくありました。

同じ野菜でも調理法を変えるとよく食べるようになったり、お陰さまで二人とも学年を間違えられるほど大きく成長しています。

食べ物の好き嫌いはそのまま、物事への興味関心に繋がると聞いたことがあります。ちょっと難しそうだけど、やってみようかな?

やってみたら楽しかった!

最初は無理だと思ったけど、意外と簡単にできちゃった!

食は身体を作る上でも大事ですが、気持ちを育てている時間でもあるんですね。

もし好き嫌いがあっても、無理して我慢して食べさせるのではなく、ちょっとずつでも良いから、本人の食べてみようかな?という気持ちを盛り上げて克服できたらいいですね。

それにしても、ピーマンが苦手な子どもって多いと思いますが、どうして大人はピーマンを食べさせたがるのでしょうね?私は食べられないうちはピーマンの栄養は、他の野菜で補えれば良いかなと思っていますよ!

2017年04月19日(水) │ ブログ